眼鏡越しの風景 EP22-憧憬①-

- 2020/7/18

- yukkoのお眼鏡

小学三年生までは、8月に入ると毎年3日間、『夏休みこどもさんすう教室』に入れられていた。

幼い頃、向かいに住んでいたおばちゃんが毎朝、私を家まで迎えに来る。

おばちゃんとは一年に1度、この時にしか会わない。

バス賃とお昼代、もしもの時の予備費3000円を母は小さな子ども用財布に入れ、私に持たせた。

母は「今日もよろしくお願いします」とおばちゃんに託すと、玄関先で手を振った。

普段は暗くて子供同士で行ってはいけないと言われていた団地下の木立脇の長い長い階段をおばちゃんと二人で下って行く。

「学校は楽しい?」

「夏休みは家族でどこかへ行くの?」

去年の夏から一年経ち、振り出しに戻ってしまった私との距離。

おばちゃんは矢継ぎ早の疑問符で埋めようとしていた。

私はぎこちなさ満載で小さく「うん」と頷いたり、首を横に振ったりしながら会話をしていた。

しかし、一通りそれが終わると、夏の朝の静寂が戻り、早起きの山鳩が「ホォーホォー」と喉を鳴らす音や、夜露に濡れた草の匂いに気持ちを傾け、この気まずい空気をやり過ごそうとしていた。

15分ほど歩くと、階段下のバス停に到着。バス待ちの他人がいることに安堵する。

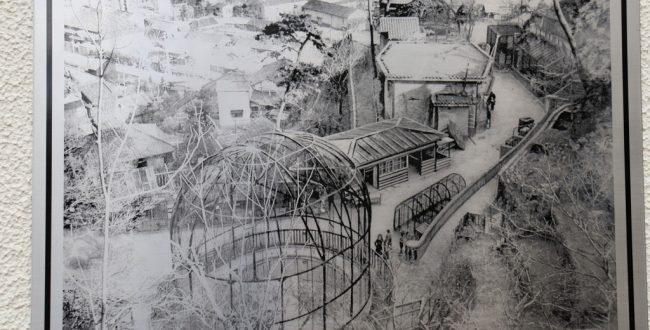

そこから、更に30分ほどバスに揺られると『こどもさんすう教室』が開かれる区民会館だ。

一学年の生徒数は5人まで。

知らない子達ばかり。

授業は午前から午後15時まで。

会館に併設されたプールでは、気持ち良さそうに泳ぐ子どもたちの歓声と水しぶき。その姿を窓越しに肩肘を付きながら、羨ましく眺めていた。

それでも、私が知らないおばちゃんに連れられてまで、一年に1度ここに来ていたのには、別の理由があったからだ。

一つは1階の食堂のウェイトレスさん。

二つ目は区民会館の食堂でお昼を食べることだ。

よかったぁ…今年も居た。

ウエストがキュッと絞られた黒のタイトスカートワンピースに丸い白襟、アメリカングラフティの映画に出てきそうな、ドライブカフェ風の白いヒラヒラが付いた腰巻きエプロン、頭には同じ生地のヘッドドレス、気になるウェイトレスさんは、透き通るように色白で、髪は肩までの緩いウェーブ、唇には赤の口紅をひき、口元には小さなホクロがあった。

今思えば年齢は30代前半くらいだったと思う。

私はお子ちゃま過ぎて、その頃は名女優の名前も知らなかったが、彼女はマリリン・モンローに似ていた。

いつも表情を崩すことなく澄まし顔、子どもの私にさえ特別なお愛想を言うこともなかった。それでいて決して冷たいわけでもない。

生活感のないどこか憂いと儚さがあるような雰囲気だった。

無言でお水を運び傍らにそっと置く、テーブルの上の食券を手際よく半分に切り離し、アルミの丸いお盆に乗せると、黒のヒールをコツコツ鳴らしながらキッチンへ戻って行く。

しばらくすると、三角に折られたナフキンの上にフォークとナイフを並べに来る。

屋外プールの水面が揺らめく、窓越しに照りつける太陽光線が銀色のカトラリーに反射し、彼女の頬に光の筋を作る、肌が一層白く見え、私はドキドキしながら彼女の一挙手一投足を見逃すまいと、ストローをくわえ上目遣いのまま、瞬きを止めた。

食堂を出ると、ハイヒールを履いた風に踵をあげ、モンローウォークを真似てみる。

振り返ると彼女はまだ忙しそうにテーブルを拭いていた。

区民会館のマリリンは、今年も最高にCOOLだっ!

♪My Favorite Song

1986年のマリリン 本田美奈子